لم يعد الوصول إلى المعرفة في عصرنا الحالي تحديًا.بضغطة زر واحدة يمكن للطالب–أو أي فرد–أن يحصل على إجابة لأي سؤال تقريبًا.ومع الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تغيّر معنى"التعلم"بشكل عميق.فبينما كانت الأنظمة التعليمية التقليدية تعتمد على الحفظ والاسترجاع بوصفهما المهارتين الأساسيتين للنجاح، أصبح هذا النموذج اليوم موضع تساؤل؛ إذ لم تعد الذاكرة البشرية منافسًا حقيقيًا لمحركات البحث أو التقنيات الذكية.ومع ذلك، ما زالت كثير من المدارس والجامعات في العالم العربي والعالم تعتمد الامتحان والدرجة معيارًا مركزيًا لتقييم الطالب، مما يطرح سؤالًا مهمًا:هل نقيس ما يستحق القياس فعلًا؟

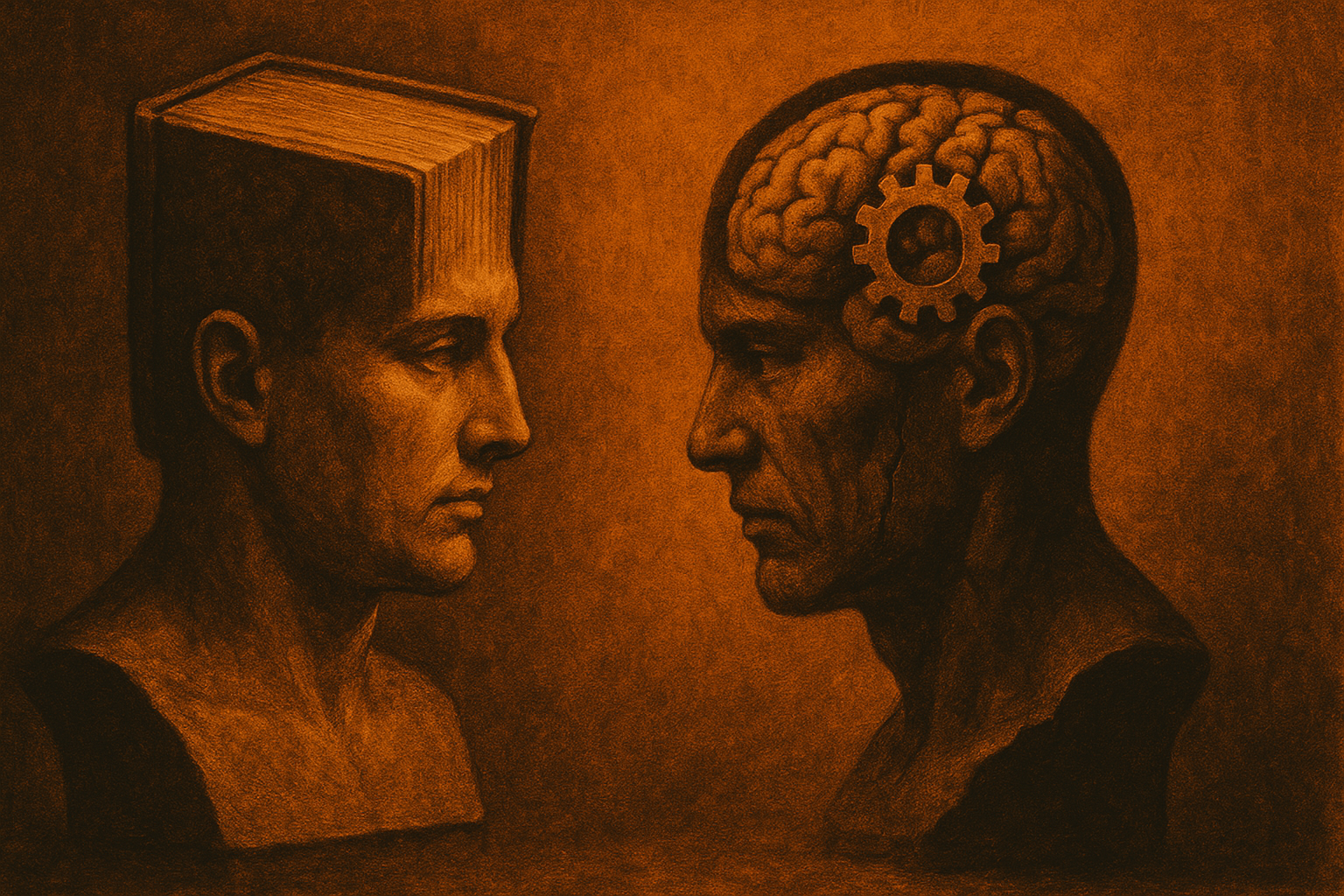

يبدو أن الفجوة تتسع بين ما يتطلبه العالم الحديث من مهارات تفكير نقدي وحل مشكلات، وما تزال الأنظمة التعليمية التقليدية تُصرّ على تقديمه.هذا التناقض يدفع إلى إعادة النظر في فلسفة التعليم ذاتها:ما الذي يعنيه أن"نتعلم"في زمن تتوفر فيه المعرفة فورًا؟ وهل الهدف من التعليم هو معرفة الحقائق…أم امتلاك عقل قادر على فهمها وتحليلها واستخدامها؟ ومن جهة أخرى، يطرح الاعتماد المفرط على الامتحانات إشكاليات تتعلق بضغط الوقت، والتنافس غير الصحي، وتحوّل التعليم إلى سباق درجات بدلاً من أن يكون رحلة نمو معرفي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل هذا التحول العميق في معنى التعلم، ونقد نموذج التعليم القائم على الحفظ، واقتراح رؤية لتعليم معاصر يركّز على بناء عقل تحليلي قادر على التفكير، بدلاً من مجرد استرجاع المعلومات.

أولا:ازمة نموذج التعليم التقليدي في عصر المعرفة الفورية

يعيش التعليم اليوم في مفترق حاد بين عالمين:عالم صُمِّمت من اجله المدرسة التقليدية حيث كانت المعلومة نادرة، وعالم جديد صارت فيه المعلومة متاحة في ثوانٍ عبر الهاتف والذكاء الاصطناعي.في هذا السياق يصبح السؤال:ماذا يعني«التعلم»عندما يمكن لاي طالب ان يحصل على تعريف، او تاريخ، او قانون علمي خلال ثوانٍ من محرك بحث او نموذج لغوي؟ هنا يبرز الفرق الجوهري بين«المعلومة»و«المعرفة»:فالمعلومة مجرد وحدة بيانات منفصلة(رقم، تاريخ، تعريف)، اما المعرفة فهي شبكة مترابطة من المعاني والفهم والسياق والقيم، تسمح لصاحبها ان يفسر الظواهر، وان ينقد، وان يطبّق ما تعلمه في مواقف جديدة.ورغم ان العالم مغمور بالمعلومات، الا ان تقارير البنك الدولي ومنظمات دولية اخرى تشير الى ان ما يقارب ٧٠٪ من الاطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يعانون من«فقر التعلم»، اي انهم لا يستطيعون قراءة نص بسيط وفهمه في سن العاشرة، كما يشير تقرير حديث مستند الى تقرير الرصد العالمي للتعليم ٢٠٢٤–٢٠٢٥ الى ان ٧٣٪ من الاطفال في الدول النامية لا يتمكنون من فهم نص قصير في هذا العمر(World Bank,2023;UNESCO,2025).هذا التناقض–وفرة معلومات رقمية مقابل ضعف في ابسط مهارات الفهم–يفضح عمق ازمة النموذج التعليمي القائم على الحفظ والاسترجاع.

ثقافة الحفظ لم تكن عبثية تاريخيا؛ ففي مجتمعات يقل فيها الوصول الى الكتب والمعرفة المكتوبة، كان حفظ النصوص والحقائق وسيلة لحماية المعرفة ونقلها بين الاجيال.لكن الابحاث التربوية الحديثة تظهر حدود هذا النموذج في عصرنا الحالي.فدراسة مقارنة حول«التعلم عن ظهر قلب»اظهرت ان الحفظ الالي يرتبط عادة باداء قصير المدى في الاختبارات، في حين يرتبط التعلم القائم على الفهم العميق بقدرة افضل على التذكر البعيد المدى ونقل المعرفة الى مواقف جديدة(Ahmed&Ahmad,2017).كما بين تحليل تراكمي نشر عام ٢٠٢٤ ان البرامج التي تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي تؤدي الى تحسن ملحوظ في التحصيل الاكاديمي مقارنة بالطرائق التقليدية القائمة على التلقين(Batdı,2024).في عصر يمكن فيه استرجاع«المعلومة»بضغطة زر، يصبح الاكتفاء بتكديسها في الذاكرة هدرا لوقت المتعلم وقدراته، بينما تصبح القيمة الحقيقية في القدرة على الغربلة، والربط، والتفسير، واتخاذ الموقف.

مع ذلك، لا يعني تراجع مركزية الحفظ ان«المعرفة الاساسية»لم تعد ضرورية؛ فالتفكير النقدي لا يعمل في فراغ، بل يحتاج الى مخزون من المفاهيم والامثلة والنماذج في الذاكرة طويلة المدى حتى يستطيع الطالب ان يحلل ويقارن ويبتكر.المشكلة ليست في حفظ شيء، بل في تحويل المنهاج الى قائمة لا تنتهي من التفاصيل والحقائق المنفصلة التي يمكن الوصول اليها بسهولة رقميا، على حساب بناء خرائط ذهنية مفهومة.مراجعة شاملة لادبيات«مهارات القرن الحادي والعشرين»تشير الى اجماع متزايد على ان المهارات المفتاحية اليوم هي:حل المشكلات، التفكير الناقد، الابداع، والتعاون(Kain,2024).غير ان المناهج في كثير من الدول ما زالت مكتظة بالمعارف الجزئية، ما يدفع المعلم–تحت ضغط الوقت والامتحان–الى اعادة انتاج نموذج«الشرح السريع+الحفظ»بدلا من اتاحة وقت للتجريب، والحوار، وبناء المشاريع.

يتعمق هذا الخلل عندما ننظر الى التناقض بين ما تدرب عليه المدرسة وما يحتاجه سوق العمل فعلا.تقارير البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توضح ان الاقتصاد العالمي يتجه نحو اتمتة المهام الروتينية، في حين ترتفع القيمة الاقتصادية للمهام التي تتطلب حلا للمشكلات، وتفكيرا تحليليا، وتعاونا بين فرق متعددة التخصصات(World Bank,2023;Golden,2023).الوظائف المستقبلية–حتى في المهن التقنية–لا تحتاج عاملا يحفظ اكبر قدر من المعلومات، بل شخصا يستطيع استخدام المعلومات المتاحة، وفهمها، وترجمتها الى قرارات وحلول ضمن سياقات متغيرة.في المقابل، ما تزال ممارسات التعليم في كثير من المدارس تقوم على درس يلقّنه المعلم، وكتاب مدرسي يحفظه الطالب، واختبار يقيس مدى القدرة على استرجاع ما قيل حرفيا(Kagaba,2025).

هذه الفجوة بين المدرسة والواقع المهني تظهر مباشرة في تجارب الطلاب اليومية:الكثيرون يدرسون بقوة قبل الامتحان، يحفظون تعاريف وقوائم، ثم ينسون معظم ما تعلموه بعد اسابيع قليلة.هذا«التعلم قصير المدى»يرافقه غالبا فقدان تدريجي للشغف، لان الطالب يشعر ان المعرفة التي يكدّسها لا علاقة لها بسؤاله عن العالم او مستقبله المهني.من جهة اخرى، الضغط المستمر للحاق بالمنهاج وضمان«الانتهاء من الكتاب»يولد توترا لدى المعلمين، فيتراجع استعدادهم للمغامرة بانشطة نقدية او مشاريع بحثية قد تستهلك وقتا على حساب«المقرر».وهكذا يظل النظام اسيرا لمنطق الكمّ على حساب الكيف.خلاصة هذا المحور ان التعليم التقليدي القائم على الحفظ يتعامل مع عالم لم يعد موجودا:عالم ندرة المعلومة، في حين ان عالم اليوم يحتاج تعليما يعيد تعريف«التعلم»بوصفه بناء لعقل يفكر وينقد، لا مجرد ذاكرة تحفظ وتسترجع.

ثانيا:هيمنة الامتحانات وثقافة الدرجات

هيمنة الامتحانات على الثقافة المدرسية ليست صدفة، بل نتاج تاريخ طويل من بناء النظم التعليمية بوصفها«مصانع»تعمل وفق منطق قياس الكفاءة القياسي والفرز الاجتماعي.في سياق توسع التعليم الجماهيري في القرن العشرين ومع تضخم اعداد الطلبة، بدت الامتحانات الكتابية الموحدة حلا«عمليا»:يمكن تصحيحها بسرعة، وتحويلها الى ارقام، ومقارنتها بين مدارس واقاليم ودول.تقارير دولية حول اتجاهات التقييم تؤكد ان صناع القرار يميلون الى ما هو«سهل القياس»حتى لو كان اقل ملاءمة لما نحتاج فعلا الى قياسه، لان الارقام تعطي ايحاء بالموضوعية والضبط(UNESCO,2025;OECD,2024).وهكذا ترسخت تاريخيا ثقافة تعادل فيها الدولة بين جودة التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية او الدولية، وتُبنى عليها قرارات التمويل، وترتيب المدارس، ومساءلة المعلمين.

لكن ثمن هذه السهولة كان عاليا.عندما يصبح الامتحان هو المحور، يتحول النجاح المدرسي الى رقم، لا الى رحلة تعلم.في الخطاب الرسمي، يؤكد الجميع اهمية«الفهم»و«التفكير»، لكن في ممارسات الصف اليومية، خصوصا في الانظمة ذات الامتحانات عالية المجازفة، يصبح معيار النجاح الواقعي هو الدرجة، لا عمق التعلم.يصبح الهدف العملي–عند الطالب والمعلم والاسرة–هو اجتياز الامتحان النهائي، او امتحان الشهادة، باعلى درجة ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب فضول المتعلم وقدرته على السؤال.

تغيرت بذلك دلالة«النجاح»نفسها.بدلا من ان يكون النجاح مؤشرا على فهم ومعنى، صار رقما يقاس في«المعدل».الطالب الذي يجيب اجابات محفوظة بحرفيتها يحصل على درجة قد تعادل او تتجاوز طالبا يحلل ويعيد صياغة الافكار بلغته، لان نظام التصحيح مبني على«نموذج اجابة»واحد.هذا النمط ينسجم تماما مع ثقافة الحفظ؛ فكلما كان السؤال مغلقا، والاجابة واحدة، كان اسهل في التصحيح والمقارنة.لكن هذا النمط يعجز عن التقاط ابعاد اخرى للتعلم، مثل القدرة على ربط المعرفة بحياة الطالب، او استخدام المعلومات في سياقات جديدة، او التعاون لحل مشكلات معقدة.حتى الاختبارات الدولية التي تسعى لقياس مهارات اعلى–مثل اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب PISA–اظهرت عند ادخال مجال«التفكير الابداعي»عام ٢٠٢٢ ان نسبة كبيرة من الطلبة في دول عدة تجد صعوبة في توليد افكار متعددة او تقييم حلول مبتكرة(OECD,2024).ما يشير الى ان ثقافة الامتحانات الوطنية لا تزال تركّز على الاسترجاع اكثر من التركيب والابداع.

هيمنة الامتحان لا تؤثر فقط في بنية المناهج، بل ايضا في الصحة النفسية والرفاه.تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول«رفاه الطلبة»(PISA 2015)اظهر ان نحو ٥٥٪ من الطلاب في المتوسط عبر دول المنظمة افادوا بانهم يشعرون بقلق شديد قبل الاختبار حتى عندما يكونون مستعدين جيدا، وان مستويات القلق هذه ترتبط سلبا بادائهم وبمستوى رضاهم عن حياتهم(OECD,2017).هذا يعني ان ثقافة الدرجات لا تقتل الابداع فحسب، بل تخلق احساسا مستمرا بالتهديد، يجعل التعلم مرتبطا بالخوف لا بالفضول.في مثل هذا المناخ، يميل الطلاب الى تجنب المخاطرة الفكرية:لا يجربون طرقا جديدة للحل، ولا يطرحون اسئلة قد تبدو«غبية»، لانهم يخشون ان يؤثر ذلك في الدرجات او في صورة«الطالب المتفوق».وهكذا تنتصر سلامة العلامة على مغامرة التفكر.

من جهة اخرى، تضع هذه الثقافة ضغطا كبيرا على المعلمين.المعلم لا يقاس–في كثير من الانظمة–بقدرته على بناء عقول مستقلة، بل بمتوسط درجات طلابه في الامتحان النهائي.فيضطر الى تكثيف«التدريب على الاسئلة»، واعطاء نماذج متكررة، و«حيل»لحل الاسئلة في وقت قصير، على حساب الانشطة الجماعية، والمشاريع، والحوارات المفتوحة.تشير دراسات عن اثر كثرة الاختبارات على جودة التعلم الى ان التركيز المفرط على التقييم الرسمي يدفع المعلمين الى التضحية بجوانب من المنهاج التي لا تظهر في الامتحان، رغم انها حاسمة لبناء مهارات التفكير(Golden,2023;UNESCO,2025).وهكذا يتحول الامتحان من وسيلة لقياس التعلم الى قوة خفية تعيد تشكيل ما يعلَّم وكيف.

تأتي ثورة الذكاء الاصطناعي اليوم لتكشف هشاشة هذا النموذج؛ فمقالة تحليلية صادرة عن اليونسكو عام ٢٠٢٥ حول«مستقبل التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي»تجادل بان الاعتماد على امتحانات تقيس معرفة يمكن للآلات توليدها بسهولة لم يعد مجديا، وتدعو الى نقل بؤرة التقييم نحو التفكير الاعلى، والابداع، والمنطق الاخلاقي، والقدرة على استخدام الادوات الرقمية بمرونة ومسؤولية(UNESCO,2025).اذا كان بوسع طالب ان يطلب من نموذج لغوي ان يكتب مقالة«مثالية»في دقائق، فان الاختبار الذي يطلب منه اعادة هذه المقالة في ورقة الامتحان لم يعد مؤشرا موثوقا على تعلمه.عند هذه النقطة تحديدا يصبح من المشروع ان نسأل:هل تختبر الامتحانات ما يستحق الاختبار؟ ام انها تقيس ما هو سهل القياس فقط، تاركةً جانبا ما يحتاجه الانسان ليعيش ويتعلم ويعمل في عالم معقد؟

ثالثا:نحو تعليم قائم على التفكير النقدي وبناء العقل التحليلي

اذا كانت المحاور السابقة تكشف ازمة الحفظ والامتحان، فان السؤال المركزي هنا هو:ما البديل؟ في عالم تتزايد فيه سرعة تدفق المعلومات وتعقيدها، تصبح مهارة«التفكير النقدي»–اي القدرة على تحليل المعطيات، وتقييم مصادرها، وكشف التحيزات، وربطها بسياق اوسع–شرطا للحياة اليومية، لا مجرد ترف اكاديمي.مقالة اليونسكو المشار اليها سابقا ترى ان ظهور ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل من المستحيل الاعتماد على التقييم الذي يقيس انتاج النص او الحل فقط، ودعت الى تركيز التعليم على القدرة على فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي ونقدها، لا على منافسته في انتاجها(UNESCO,2025).بمعنى اخر، لم يعد التحدي ان«يعرف الطالب كل شيء»، بل ان يعرف كيف يتعامل مع«فيض»من المعلومات المتناقضة، وان يميز بين الصحيح والمضلِّل، وبين المعطى الخام والتحليل المدروس.

الادبيات الحديثة حول تطوير التفكير النقدي تؤكد ان هذه المهارة لا تُكتسب عبر المحاضرة، بل عبر ممارسة نشطة ومتكررة داخل سياق تعلّمي غني.التحليل التراكمي لمناهج تنمية التفكير النقدي يشير الى ان البرامج التي تبني مهارات تحليل الحجج، والتساؤل عن الافتراضات، وحل المشكلات المفتوحة، تحقق اثرًا ايجابيا ملحوظا على تحصيل الطلبة في مراحل مختلفة(Batdı,2024).كما توضح مراجعات«مهارات القرن الحادي والعشرين»ان دمج التفكير النقدي في المناهج لا يعني اضافة مادة جديدة بعنوان«تفكير ناقد»، بل اعادة تصميم المقررات كلها بحيث تستدعي التحليل في الرياضيات والعلوم واللغات والدراسات الاجتماعية معا(Kain,2024).عندها يصبح«جوهر»التعلم هو التعامل مع اسئلة مفتوحة وحالات حقيقية، لا مجرد حفظ اجوبة جاهزة.

من هنا تبرز اهمية نماذج تعليمية بديلة، ابرزها التعلم القائم على المشاريع.في هذا النمط، يعمل الطلاب على مشروع طويل نسبيا لحل مشكلة حقيقية او تصميم منتج، ما يضطرهم الى البحث، وتقييم المصادر، وتقسيم الادوار، واتخاذ القرارات ضمن فريق.الادلة التجريبية تشير الى ان هذا النمط–عندما يصمم جيدا–يعزز في الوقت نفسه فهم المحتوى ومهارات التعاون وحل المشكلات(Golden,2023).وبصورة موازية، يقدّم«التفكير التصميمي»اطارا لمقاربة المشكلات يبدأ بتعاطف مع المستخدم، ثم تعريف المشكلة بدقة، فالعصف الذهني للحلول، ثم النمذجة السريعة والتجريب، ما يضع الطالب في دورة مستمرة من الفرضية، والتجربة، والتعديل، بدلا من منطق الاجابة الواحدة الصحيحة.

كذلك يفتح نموذج«الصف المقلوب»مجالا اوسع لبناء عقل مفكر:ينتقل الشرح النظري الى خارج الصف، بينما يُستخدم وقت الحصة للنقاش، وحل التمارين المعقدة، والعمل الجماعي.نتائج تقييم مهارات«التفكير الابداعي»في PISA 2022 كشفت ان الطلبة الذين افادوا بان معلميهم يشجعونهم على عرض افكار متعددة يحققون اداء افضل في مهام الابداع(OECD,2024).ما يؤكد ان بيئة الصف عنصر حاسم في بناء عقل تحليلي مرن.

اعادة تعريف دور المعلم تقع في قلب هذا التحول.في نموذج الحفظ، المعلم«شارح»يقدّم اجابات جاهزة، والطالب«مستقبل».اما في نموذج التفكير النقدي، فالمعلم اشبه بمرشد بحثي:يطرح الاسئلة، ويساعد الطلاب على صياغة اسئلتهم الخاصة، ويصمم مواقف تعلمية تجبرهم على استخدام مهارات التحليل والتفسير.دراسة PISA حول رفاه الطلبة اشارت ايضا الى ان الطلاب الذين يرون معلميهم يدعمونهم فرديا يعانون من مستويات اقل من قلق الاختبار(OECD,2017).في هذا السياق، يصبح تدريب المعلمين على ادارة النقاش والتغذية الراجعة البنّاءة جزءا لا يتجزا من اي اصلاح تعليمي جاد.

اما على مستوى التقييم، فالنقلة المطلوبة ليست الغاء الامتحانات تماما، بل اصلاح فلسفتها ووظائفها.ورقة اليونسكو حول التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي تقترح:التركيز على مهام مفتوحة تقيس التفكير، نقل جزء من التقييم الى«عملية التعلم»، وتوسيع استخدام التقييم الشفهي حيث يشرح الطالب منطقه ويجيب عن اسئلة غير متوقعة(UNESCO,2025).الى جانب ذلك، يزداد التوافق حول اهمية«التقويم التكويني»المستمر، بدلا من رهن مصير الطالب باختبار واحد في نهاية العام.

خلاصة هذا المحور ان الانتقال من تعليم الحفظ الى تعليم التفكير لا يمكن اختزاله في بعض الانشطة الاضافية؛ انه يتطلب تغييرا في الفلسفة:من تصور للتعليم بوصفه نقل معلومات، الى تصور له بوصفه بناء لعقول نقدية.

رابعا:الخاتمة

تكشف المحاور الثلاثة ان ازمة التعليم اليوم ليست مجرد مشكلة«وسائل»او«ادوات»، بل ازمة تصور كامل لماهية التعلم والنجاح.في المحور الاول رأينا كيف ان نموذجا تعليميا تأسس في عالم ندرة المعلومات يستمر في فرض ثقافة الحفظ والاسترجاع في زمن فيض رقمي، ليترك ملايين الطلبة بين فقر في مهارات الاساس، وعجز عن التفكير في المعطيات المعقدة.وفي المحور الثاني تبين ان هيمنة الامتحانات وثقافة الدرجات اعادت تعريف النجاح معيارا رقميا ضيقا، وان هذا التركيز على القياس السهل يأتي على حساب التعلم العميق وصحة الطلبة النفسية.اما المحور الثالث فقد اضاء ملامح بديل يقوم على التفكير النقدي، والتعلم القائم على المشاريع، واعادة تعريف دور المعلم والتقويم.

ان اعادة طرح اشكالية التعليم يجب ان تنطلق من الاعتراف بان«الترقيع»لن يكفي.المطلوب تحول جذري في فلسفة التعليم من«نظام لانتاج درجات»الى«بيئة لبناء عقول تفكر وتنقد وتبدع».التفكير النقدي ليس رفاهية، بل مهارة حياة.ومن ثم، فان اعادة تعريف النجاح ينبغي ان تتجاوز«كمَّ ما يحفظه الطالب»، لتسأل:ماذا يستطيع ان يفعل بما يعرفه؟ وكيف يفكر؟ وكيف يتعاون؟ وكيف يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والمعرفية في عالم تشكله الخوارزميات بقدر ما تشكله الكتب.تعليم المستقبل، اذا اراد ان يكون عادلا وفاعلا، لا بد ان يبني عقولا تفكر، لا عقولاً تحفظ فقط.

التعليقات